濱湖世紀社區(qū)和園網(wǎng)格黨支部:“賢治”助自治,“新鄉(xiāng)賢”展現(xiàn)新作為

濱湖和園小區(qū)回遷安置已有十余年,小區(qū)居民逐漸適應(yīng)了城市化生活,生活需求也發(fā)生著新的轉(zhuǎn)變,主人翁意識不斷增強。他們已不再滿足于被動接受各類服務(wù),在社區(qū)治理方面提出了更高的要求,物業(yè)服務(wù)、社區(qū)營造、自管自治等方面的需求越來越大。濱湖世紀社區(qū)和園網(wǎng)格黨支部充分發(fā)揮回遷小區(qū)熟人社區(qū)的優(yōu)勢,選樹“頭雁”,培育“鄉(xiāng)賢”,并在推進黨建全域提升行動中,形成了“新鄉(xiāng)賢”治理黨建特色品牌,通過精神文明、文化教育、思想傳承等方面的服務(wù)與活動,打造回遷小區(qū)特有的“和”文化。

選樹“新”鄉(xiāng)賢,為小區(qū)治理添動力。選樹有威望的老黨員、老書記,成立“新鄉(xiāng)賢”議事會,推動服務(wù)轉(zhuǎn)型,助推居民參與、自管自治。徐吉保、黃永林等一批老黨員主動擔責,成為小區(qū)“新鄉(xiāng)賢”議事會的主力軍,居民的“代言人”。通過每月一次的協(xié)商議事會議將居民關(guān)注的問題擺出,與網(wǎng)格黨支部、物業(yè)、居委會等面對面議事、謀事、定事,切實做到“小事不出樓棟,大事不出社區(qū)”。此外,樓棟黨小組長等鄉(xiāng)賢力量,也在小區(qū)治理中發(fā)揮著積極作用,在小區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施改造中,他們當起宣傳員和意見征集員,共征集居民意見232條,內(nèi)容涉及電梯三方對講、小區(qū)監(jiān)控、小區(qū)亮化等多個方面,為后期的工程改造提供了重要依據(jù)。

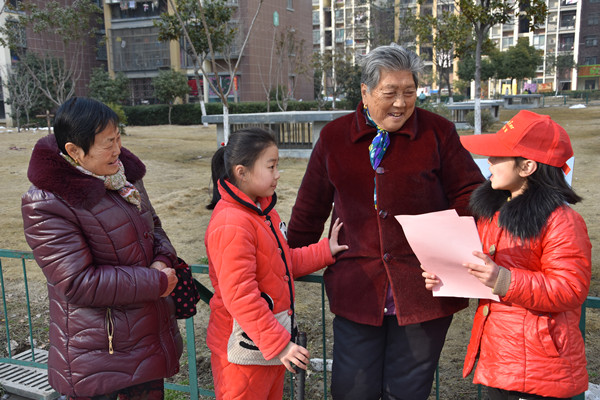

培育“新”鄉(xiāng)鄰,為小區(qū)治理添活力。和園網(wǎng)格黨支部重視精神的傳承、服務(wù)的延續(xù),在已有成熟組織的基礎(chǔ)上不斷培育新力量,“愛家”工程監(jiān)督隊就是其中一顆閃亮的新星。他們發(fā)揮自己的專長對小區(qū)工程改造的施工材料、工程進度和質(zhì)量等方面進行跟蹤監(jiān)督,并通過實地巡查、協(xié)商會議,發(fā)現(xiàn)并推動解決了工程進度滯后、樓道瓷磚張貼不規(guī)范等多項問題,為工程順利推進提供了強有力的支持。此外,“1+2+N”網(wǎng)格化隊伍、“和樂”維修隊、“小青檸”兒童志愿服務(wù)隊等新生力量也活躍在小區(qū)的各個角落,為小區(qū)“新鄉(xiāng)賢”力量注入了新的活力,為推動精細化治理增添了新的動力。

打造“新”鄉(xiāng)風,為小區(qū)治理添效力。打造小區(qū)鄉(xiāng)風民俗文化,推動“有事大家?guī)汀钡膬?yōu)良民俗民風的延續(xù)。以趙成菊為首的13名50-60歲的老年人組成的“金色夕陽”為老志愿服務(wù)隊充分發(fā)揮 “年輕老人”的余熱,助推“以老助老”鄰里守望;許英蘭、程蓓蓓、羅艾梅等幾位熱心居民組建樓組專委會,以公益項目為依托帶動居民走出家門參與樓棟打造,拉近鄰里距離;“紅袖章”巡邏隊的志愿者們也不閑著,他們每周都會拿著“小本本”到樓道里小區(qū)里轉(zhuǎn)悠,看到亂推亂放、亂扔亂畫的就記一筆,為小區(qū)居民共同的家獻智獻力。十幾年堅持護學的黃業(yè)祖、退休不褪色的義診志愿者婁爾林……和園小區(qū)里這樣的熱心人還有很多,他們發(fā)揮余熱,帶動居民把小區(qū)當家,把樓棟當家,重塑“遠親不如近鄰”的鄰里關(guān)系。

社區(qū)治理不能是基層黨組織唱“獨角戲”,要充分動員各方力量,協(xié)同共治。而黨員、樓棟黨小組、社區(qū)組織等“新鄉(xiāng)賢”則是最好的抓手,和園網(wǎng)格黨支部將會充分利用鄉(xiāng)賢力量,在激發(fā)基層治理活力的同時不斷探索并完善“組織引領(lǐng),黨員帶頭、居民響應(yīng)”,把和園小區(qū)打造成“住下就不想走”的和美家園。